Digitaler Staat

Von der Zettelwirtschaft zur Digitalisierung

Von der Zettelwirtschaft zur Digitalisierung

Versicherungen abschließen, online Einkäufe tätigen, das Bahnticket buchen. Online heute alles kein Problem – für die meisten von uns gehört das zur Alltagsroutine. Wenn es aber darum geht, online einen Reisepass zu beantragen oder ein Auto zuzulassen gestaltet sich das Ganze schon etwas schwieriger – je nach Region sogar unmöglich.

Gemäß des Onlinezugangsgesetzes (OZG) müssen Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale bis Ende 2022 auch digital anbieten. Viele Behörden haben diese Vorlagen bereits umgesetzt, einige jedoch noch nicht.

Voraussetzung für den Digitalen Staat: eGovernment

Denn ohne geht es nicht. Dabei versteht man unter eGovernment (Electronic Government) den verstärkten Einsatz von moderner IT-Technik für Regierungs- und Verwaltungsprozesse. Ziel ist es, Verwaltungsdienstleistungen medienbruchfrei und damit durchgängig online anzubieten, also von der Antragstellung bis zum endgültigen Bescheid. Damit würde der Gang zum Amt in den meisten Fällen überflüssig.

So könnten öffentliche Dienstleistungen künftig schneller, effizienter, transparenter und kostengünstiger in Anspruch genommen werden. Neben der Zeitersparnis und dem Komfort für Bürger:innen und Unternehmen bietet die Digitalisierung in diesem Bereich viele weitere Vorteile, auch für den Staat. Denn dieser verspricht sich vom eGovernment eine verbesserte Qualität von Dienstleistungen im öffentlichen Sektor durch vereinfachte Verwaltungsverfahren.[1]

Brief, Fax, Digital – Fehlanzeige!

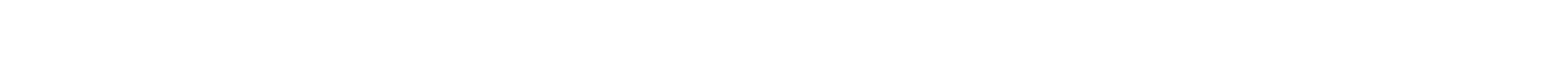

Hört sich in der Theorie ideal an. Aber: wir sind noch lange nicht am Ziel. 2021 haben laut einer Eurostat Statistik nur 50% der Bevölkerung mit staatlichen Behörden über das Internet interagiert.[2] Das liegt nicht etwa daran, dass jeder Zweite von uns die Behördengänge lieber persönlich absolviert. Im Gegenteil: Laut einer Studie von Bitkom Research aus 2019 wollten bereits damals 84 Prozent [3] der Befragten Behörden- und Verwaltungsangelegenheiten über das Internet erledigen. Inzwischen dürfte – auch durch Corona – diese Zahl sogar noch höher sein. Zum Vergleich: Bereits in 2019 lag die Zahl an genannten Online-Interaktionen in Norwegen bei 92%. [4]

Zwar werden in der Statistik nur ausgewählte Länder Europas betrachtet, dennoch liegen wir auf Platz 22 und bilden damit mit Portugal, Polen, Kroatien, Bulgarien und Rumänien das Schlusslicht. Dabei sollte das nicht vollkommen überraschend kommen, wurde doch das Fax-Gerät erst Anfang dieses Jahres aus dem Bundestag verbannt. Dasselbe Gerät, dass für die GenZ als Relikt – bereit für das Museum – angesehen wird, wird heute noch in 43% [5] der Unternehmen für die Kommunikation nach innen und außen genutzt.

Dass Deutschland in dieser Hinsicht nicht gerade der digitale Vorreiter Europas ist, wurde besonders während der Corona-Pandemie deutlich. Die Gesundheitsämter waren in den Hochzeiten massiv überlastet. Ein Grund dafür – mehrfache Medienbrüche. Denn es wurde mit handgeschriebenen Listen und ausgedruckten Excel-Tabellen gearbeitet, die dann gefaxt und anschließend händisch in den Computer eingegeben wurden. Dieser Prozess führte nicht nur zu hohem Arbeitsaufwand, sondern auch zu einem erhöhten Fehlerpotenzial. Doch es ist nicht etwa so, dass es keine Alternative zu diesen Prozessen gäbe. Bereits im Jahr 2014, als Ebola in Westafrika wütete, wurde eine deutsche Software ins Leben gerufen. Das „Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System“, kurz SORMAS. Das System zur Kontaktnachverfolgung und Erfassung von Infektionsherden wurde von Epidemiolog*innen des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig entwickelt. Bereits im Mai 2020 wurde die Software für den deutschen Gesundheitsdienst spezialisiert und angepasst. Dennoch war die Software Anfang 2021 nur bei 132 von 400 kommunalen Gesundheitsämtern installiert.[6] Die Tendenz steigt zwar, doch auch 2022 arbeiten noch nicht alle Gesundheitsämter damit.[7]

„Das haben wir schon immer so gemacht“

Woran liegt das? Die Voraussetzungen sind gegeben – auch als Behörde – viele Prozesse digitalisiert abzubilden. Dennoch bleibt es in zu vielen Fällen beim Papierchaos und E-Mails werden zur Sicherheit lieber nochmal ausgedruckt.

In der freien Wirtschaft ist es nötig, innovativ zu sein, um den Erfolg langfristig zu sichern. Dieser existenzielle Druck ist der öffentlichen Verwaltung fremd. Durch ihr Angebotsmonopol staatlicher Leistungen hat sie keine existenziellen Risiken zu befürchten. Hinzu kommen ausgeprägte Hierarchien und eine hohe Regelgebundenheit. Faktoren, die nicht unbedingt zu mehr Innovationsfreude und -fähigkeit führen. Die Risikobereitschaft ist gering, ebenso wie die Fehlertoleranz.[8] Und wenn es bisher so funktioniert hat, warum etwas ändern.

Kein Nice-to-have, sondern ein Muss: der Wandel

Fakt ist: Es muss sich ändern. Um zu einem digitalen Staat zu werden, muss beim eGovernment angefangen werden. Damit das klappt, müssen Beamt:innen diesen Wandel leben. Hierzu muss der Staat als attraktiver Arbeitgeber weiterentwickelt werden und gleichzeitig seine Prozesse digitalisieren und automatisieren. Denn der demographische Wandel trifft die öffentliche Hand weit stärker als die Privatwirtschaft. Bis 2030 wird ein Viertel der Angestellten in Pension gehen.[9] Was es also braucht ist ein frischer Wind, ein allgemeines Umdenken und junge Köpfe. Prozesse müssen automatisiert und digitalisiert werden, um die Arbeitskraft der Beamt:innen optimal einzusetzen. Deshalb gilt: Neuerungen sollten mit mehr Offenheit begegnet und nicht als Problem gesehen werden.

Bei allen positiven Aspekten des eGovernment darf eines dabei nicht vernachlässigt werden: IT-Sicherheit. Diese fängt bereits bei der Medienkompetenz der Mitarbeiter:innen an. Das Projekt funktioniert nur, wenn Links in E-Mails nicht stupide geöffnet werden, weil man sich davon ein GIF eines süßen Kätzchens verspricht. Über IT-Sicherheitsstandards kann das Vertrauen in den digitalen Staat erhöht werden. Denn vertraut die Bevölkerung nicht darauf, dass der Staat mit ausreichenden IT-Sicherheitsstandards arbeitet, wird das digitale Handling sensibler Daten von der breiten Masse nicht angenommen. Auch hier gilt: es muss sich etwas tun.

Europas Pläne

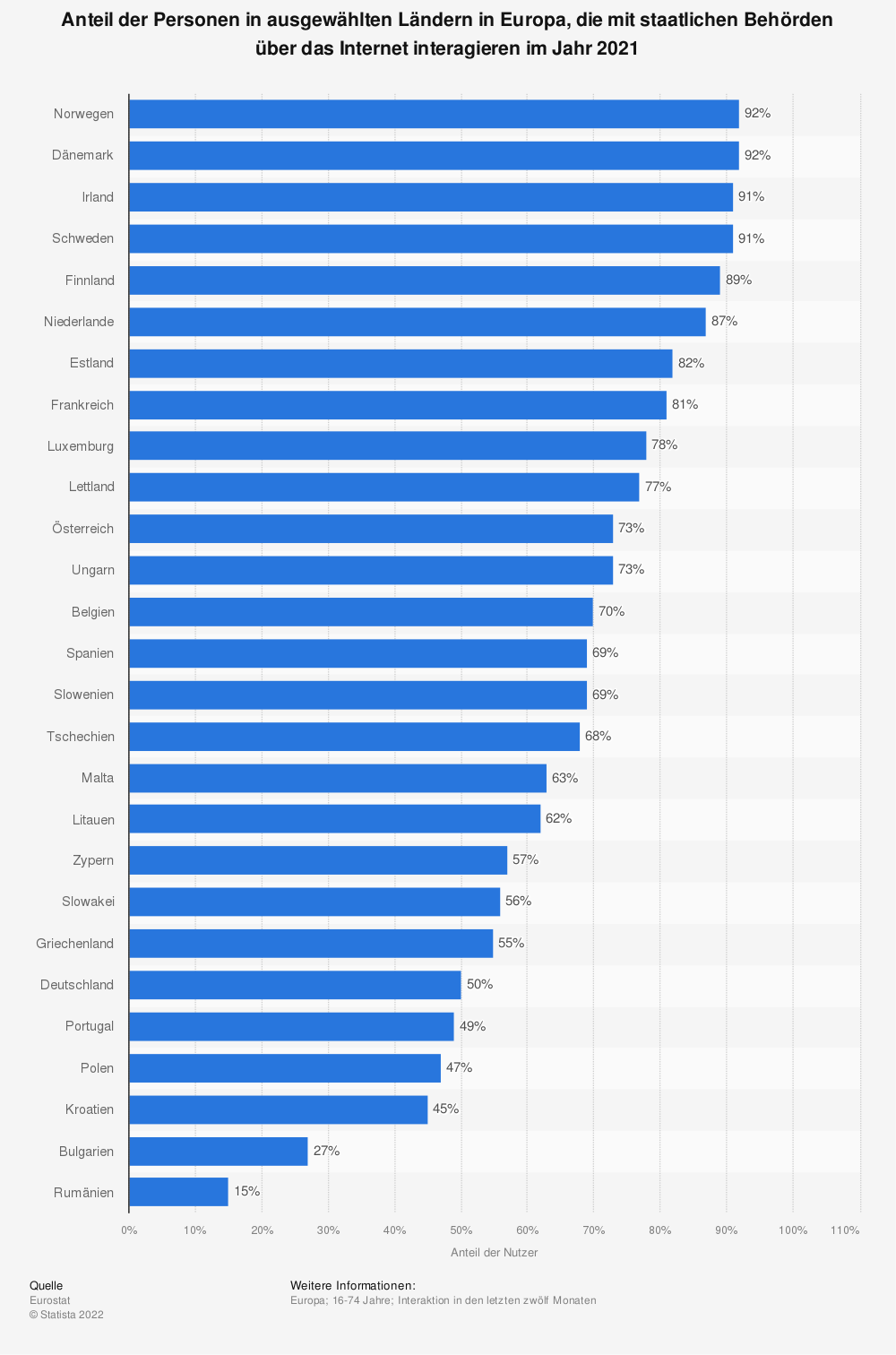

Das sieht auch die Europäische Kommission so und hat sich Ziele für die gemeinsame Digitalpolitik bis 2030 gesetzt. Diese Ziele umfassen die vier Bereiche Kompetenzen, Infrastruktur, Wirtschaft und Staat.

So sollen beispielsweise bis 2030 mindestens 80%[10] der Erwachsenen in Europa über digitale Grundkompetenzen verfügen. Weiterhin sollen bis dahin 20 Millionen Menschen (mit tendenziellem Geschlechtergleichgewicht) als Fachkräfte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beschäftigt sein.

Europaweit sollen bis 2030 alle Haushalte eine Gigabit-Anbindung erhalten, 5G soll flächendeckend verfügbar sein. Es soll 10.000 hochsichere und klimaneutrale Rechenzentren geben, sowie den ersten Computer mit Quantenbeschleunigung.[11]

Alle wichtigen öffentlichen Dienste sollen bis dahin online verfügbar sein. Ebenso wie die Patientenakten im elektronischen Gesundheitsdienst.

Hört sich plausibel an. Die Frage ist nur: schafft Deutschland das bis 2030? Weiter oben im Beitrag wurde bereits deutlich: Ganz optimal sieht die Ausgangslage nicht aus. Denn selbst wenn der Staat eine 180 Grad Wende absolviert und ab sofort vollumfänglich digitale Prozesse implementiert stellt sich nun noch die große Frage: Ist es aktuell technisch überhaupt machbar?

Breitband und weniger Bürokratie – ohne geht nicht!

Bekanntermaßen schneidet Deutschland im Hinblick auf Breitbandanschlüsse im Vergleich zu anderen Ländern nicht gerade gut – um nicht zu sagen miserabel – ab. Betrachtet man den Anteil an Glasfaseranschlüssen aller OECD-Länder, landen wir mit 6,4% auf dem wohlverdienten 34. Platz.[12] Zwar sind wir hier bereits auf einem guten Weg, da im europäischen Vergleich mit am meisten neue Gigabitanschlüsse pro Jahr hinzukommen.[13] Bis wirklich alle Bürger:innen und jedes Gebäude in Deutschland versorgt sind, dauert es dennoch viele Jahre.

Doch ohne leistungsstarken Internetanschluss lässt sich ein Staat nicht digitalisieren. Es ist daher essenziell den Netzausbau weiterhin entschieden voranzutreiben und ein leistungsfähiges, digitales Netz in Städte aber auch in die ländlichen Regionen zu bringen.

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, einen flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 zu erreichen.[14] Eine wichtige Stellschraube, um das zu erreichen: Weniger Bürokratie. Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht, verkürzt und digitalisiert werden. Denn oftmals sind es die Bauämter, die Genehmigungsverfahren verzögern oder alternative Verlegetechniken blockieren, obwohl diese günstiger und schneller wären.[15]

Ein weiterer Punkt: eigenwirtschaftlich ausbauende Unternehmen müssen fürchten, mit einer Förderung zu konkurrieren. Denn diese Förderverfahren werden bisher nicht auf die Gebiete begrenzt, in denen voraussichtlich kein eigenwirtschaftlicher Ausbau möglich ist.[16]

Der Digitale Staat muss die Zukunft sein, doch es gibt noch viel zu tun. Neben der internen Umstrukturierung und einem allgemeinen Umdenken der Behörden ist eine flächendeckende Infrastruktur auch hier eine Grundvoraussetzung. Denn ein Digitaler Staat kann nicht digital sein ohne leistungsstarkes, zuverlässiges Glasfaserinternet. Ohne geht nicht!

Über Jacqueline Thumm

Jacqueline verantwortet als PR & Marketingmanagerin den Markenauftritt und die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der carrierwerke. Anfang 2020 ist die studierte Kommunikationsspezialistin in die Telekommunikationsbranche gewechselt und hat seither diverse Projekte - sowohl für Kunden als auch intern - erfolgreich geplant, betreut und umgesetzt.