Deutschland auf dem Weg zu einem flächendeckenden Glasfasernetz

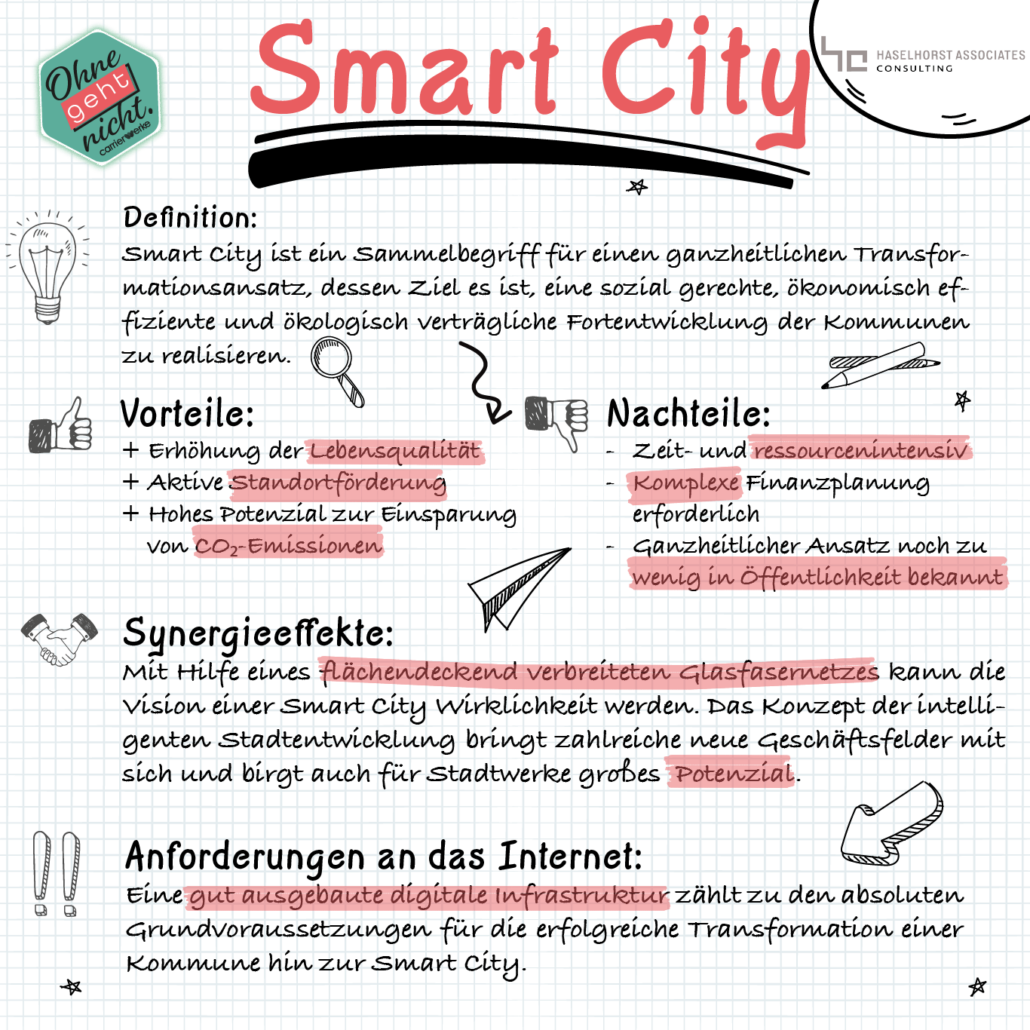

Die Vision eines stabilen und flächendeckenden Glasfasernetzes in Deutschland steht auch heute noch vor Herausforderungen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach schnellem Internet groß und sie ist berechtigt – wir alle würden von einem leistungsfähigen und zukunftssicheren Netz profitieren. Bisher ist es in Deutschland jedoch nur eingeschränkt verfügbar. Genau hier liegen große Chancen für neue Internetanbieter. Wir wollen Mut machen und zeigen, dass sich der Schritt zur Glasfaser mit dem nötigen Know-how mehr als lohnt.

Doppelausbau bleibt herausfordernd

Der Glasfaserausbau schreitet zwar voran, aber es gibt immer noch einige Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Eine der größten Bedrohungen für die Erreichung der politischen Glasfaserziele ist der teilweise taktische Doppelausbau von Glasfasernetzen. Bis Juli 2023 waren mehr als 220 Kommunen betroffen, was die Grundlage für fairen Wettbewerb untergräbt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wird von Bundesregierung und Bundesnetzagentur erwartet, rasch Maßnahmen zu ergreifen.

Finanzierungsperspektiven im Glasfaserausbau

Die Realisierung flächendeckender Glasfasernetze ist nicht nur technisch, sondern auch finanziell anspruchsvoll. Der Bau und die Instandhaltung erfordern erhebliche Investitionen, die im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden müssen. Hierbei spielt die aktuelle Inflation eine nicht zu vernachlässigende Rolle, da sie die finanziellen Überlegungen beeinflusst. Dennoch zeigen sich Chancen, insbesondere durch eine kooperative Finanzierung. Private Investoren und kommunale Unternehmen setzen auf privatwirtschaftliche Finanzmittel, während Fördermittel für den Glasfaserausbau durch die öffentliche Hand zur Verfügung stehen. Diese Kombination aus verschiedenen Finanzierungsquellen ermöglicht eine effektive Umsetzung und trägt zur Realisierung flächendeckender Glasfasernetze bei.

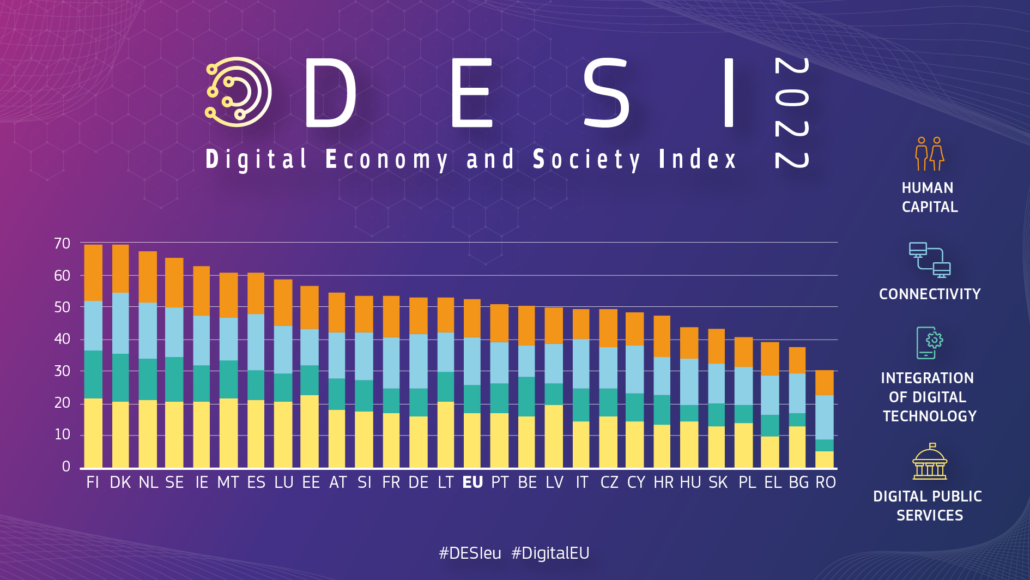

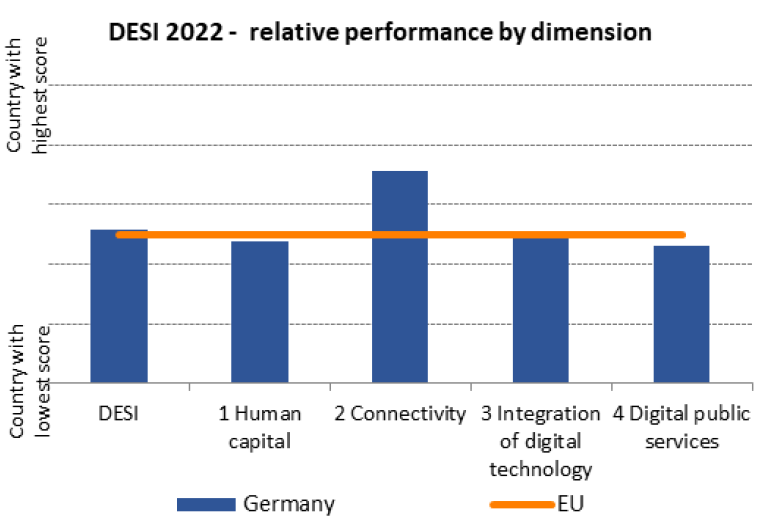

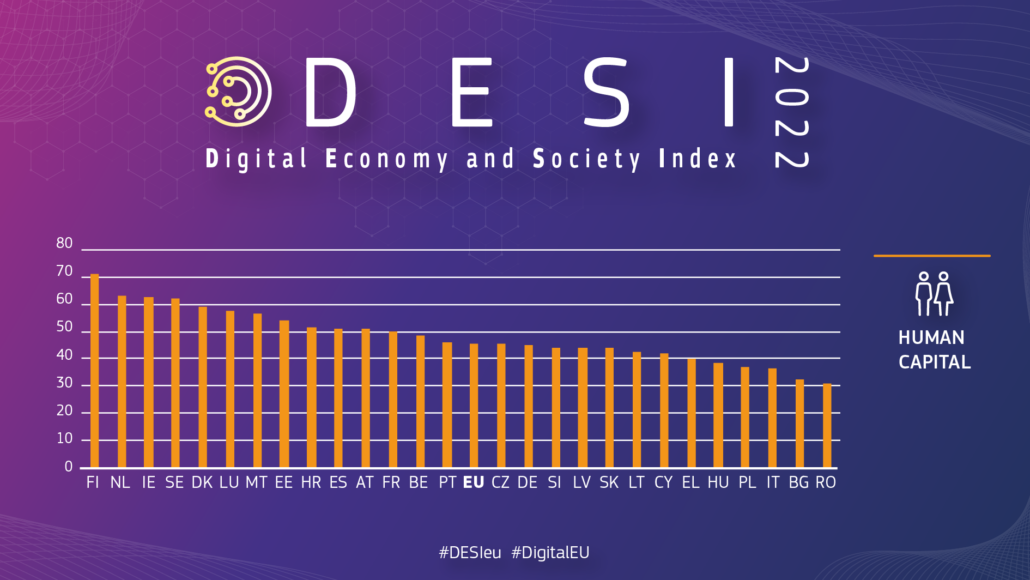

Zugang zum Netz ist für alle wichtig

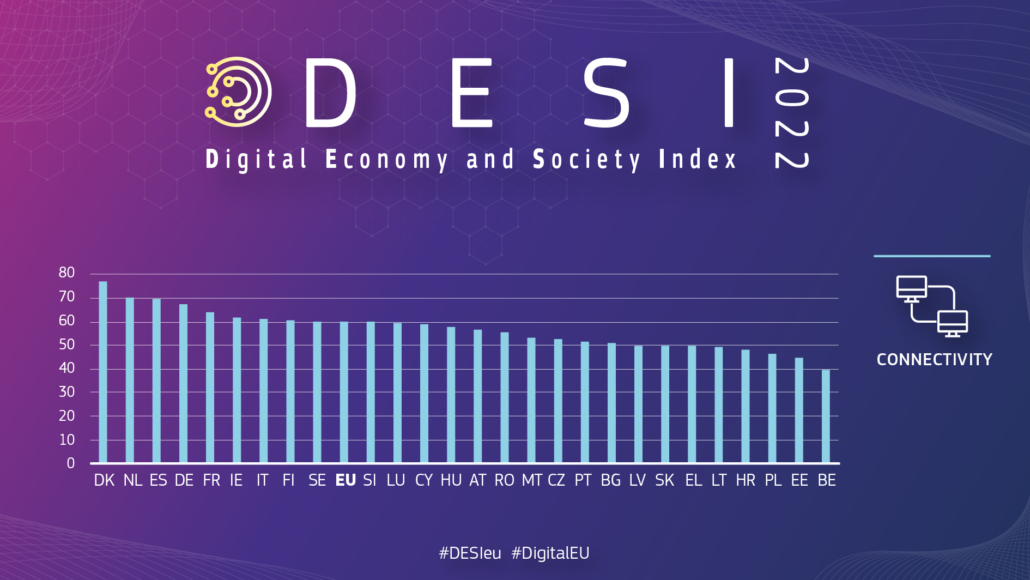

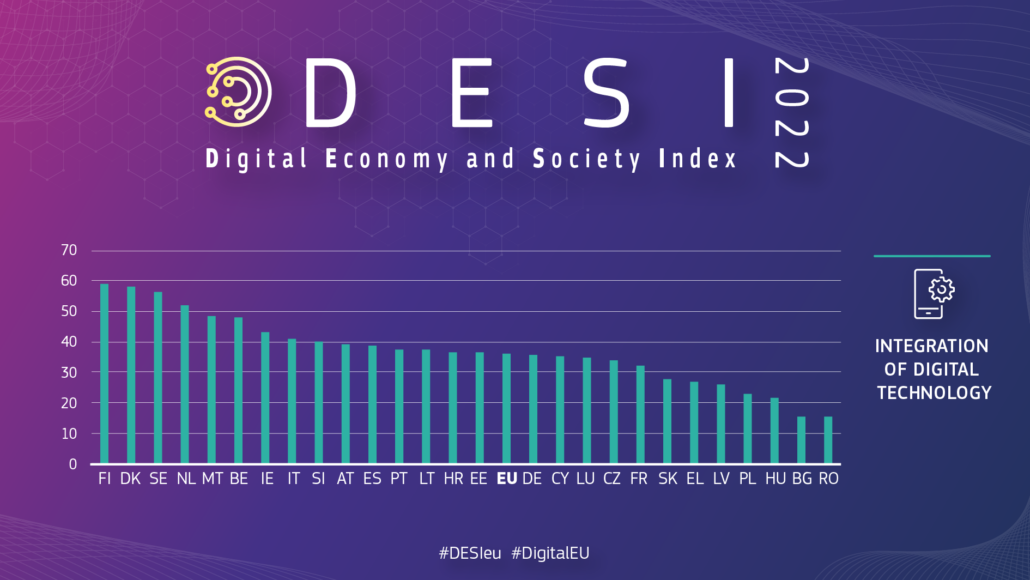

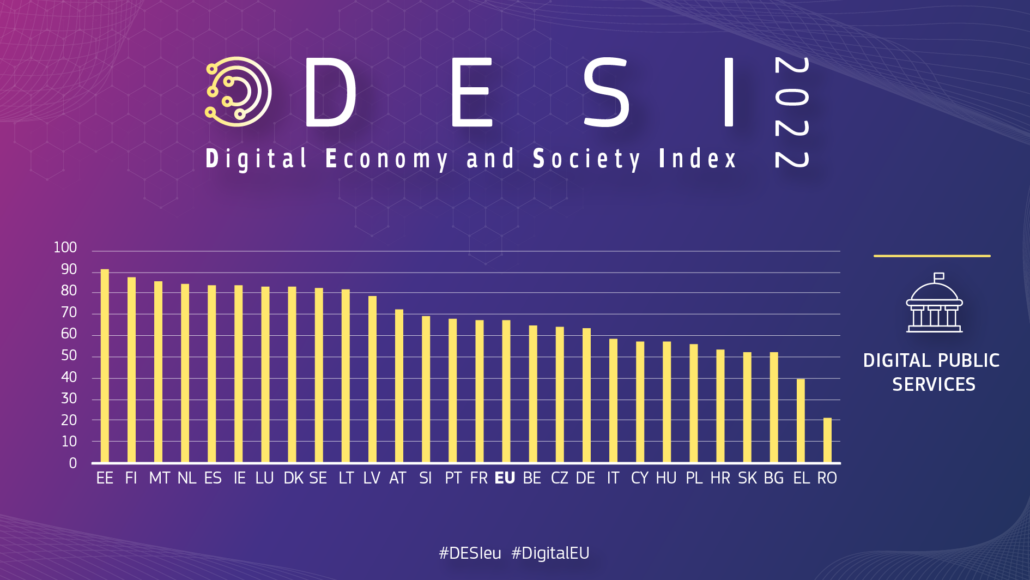

In einer zunehmend digitalisierten Welt spielt der Zugang zu Informationstechnologien und dem Internet eine entscheidende Rolle. Wer an ein modernes Netz angebunden ist, profitiert von zahlreichen individuellen Möglichkeiten und beruflichen Perspektiven. Eine inklusive digitale Teilhabe trägt aber nicht nur zur persönlichen Entwicklung jedes Einzelnen bei, sondern stärkt auch die gesamte Gesellschaft, indem sie Vielfalt, Innovation und sozialen Zusammenhalt fördert. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, durch gezielte Maßnahmen sicherzustellen, dass niemand aufgrund von Integeografischen Faktoren von den Chancen der digitalen Welt ausgeschlossen wird.

Digitale Teilhabe durch kooperatives Handeln

Die aktuellen Anforderungen im Glasfaserausbau in Deutschland erfordern eine kooperative Herangehensweise. Kein einzelnes Unternehmen kann allein die umfassenden Herausforderungen bewältigen. Durch Kooperationen und Partnerschaften entsteht eine Synergie, die die Basis für digitale Teilhabe legt. Dieser gemeinsame Weg ermöglicht nicht nur einen effizienten Ausbau der Glasfasernetze, sondern trägt auch dazu bei, dass die digitale Infrastruktur jedem Bürger zugänglich wird. Die kooperative Vernetzung von Ressourcen, Wissen und Erfahrung bildet somit die Grundlage für eine digitale Zukunft, die Chancen und Möglichkeiten für alle schafft.

Open Access als Wegbereiter für mehr Wettbewerb

Die Bedeutung von Open Access im Glasfaserausbau nimmt weiter zu. Die Öffnung bestehender Glasfasernetze für verschiedene Anbieter fördert nicht nur den fairen Wettbewerb, sondern eröffnet Endkunden auch eine breitere Auswahl an Dienstleistern. Der BREKO Verband zeigt, dass bereits 71 Prozent der organisierten Netzbetreiber Zugang zu ihren Glasfasernetzen für interessierte Dienstanbieter gewähren. Zudem planen 22 Prozent, in Zukunft Open Access anzubieten, was die Offenheit für neue Kooperationen und die Stärkung des Wettbewerbs verdeutlicht.

Mit dem richtigen Partner ans Netz

Neben grundlegenden Aspekten wie Kommunikation, Respekt und Wertschätzung geht es bei einer erfolgreichen Partnerschaft vor allem um Vertrauen, um ein gemeinsames Verständnis von Qualität und dem Ziel der Zusammenarbeit. Diese Werte öffnen die Tür zu einer produktiven Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ein guter Partner verfügt zusätzlich über ein breites Wissen und langjährige Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Das ermöglicht den ganzheitlichen Blick auf Betrieb und Vermarktung von Telekommunikationsnetzen, welcher sich in der Zusammenarbeit widerspiegelt. Außerdem bietet ein guter Partner neuen Internetanbietern die Möglichkeit, ihre Tarife ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Das ist nur möglich, wenn der Dienstleister frei von Bandbreiten- und Traffic-Begrenzungen ist. Im Bereich TV ist vor allem ein Produkt nötig, das zuverlässig funktioniert und maximalen Komfort bietet. Telefonie-White-Label-Vorleistungsprodukte wie Voice-Over-IP Lösung, Alternativen für Endkund*innen, die noch einen analogen Anschluss haben, kostenlose Rufnummern und Rufnummernblöcke – das alles bietet ein guter Partner an, um Tarife mit zahlreichen Möglichkeiten zur Auswahl stellen zu können.

Doch was nützen ein technisch einwandfreies Netz und ein breites Tarifangebot, wenn die Endkund*innen es nicht verwenden? Eine zielgruppenorientierte Vermarktung und ein pfiffiges Marketingkonzept sind daher von grundlegender Bedeutung für den Erfolg des Projektes. Auch hier sollte der Partner mit Erfahrung und Know-how zur Seite stehen. Weiterhin ist es hilfreich, wenn der Partner individuelle Beratungsdienstleistungen anbieten kann, wie z. B. Workshops und Schulungen für Mitarbeiter*innen und/oder weitere Nutzer*innen. Schließlich bringt ein neues Projekt auch neue Prozesse mit sich. Für viele Mitarbeiter*innen kann das neue Projekt aber auch Mehrarbeit bedeuten und den ohnehin schon vollen Arbeitstag belasten. Optimal ist es daher, wenn der Partner zeitweise mit anpacken kann. Das kann zum Beispiel beim Projektmanagement, bei der Unterstützung vor Ort bei Veranstaltungen oder bei Vermarktungsaktivitäten der Fall sein. Das entlastet das Team und schafft die Basis für einen optimalen Projektstart.

Übrigens: In der Regel ist es sinnvoll, einen Partner zu wählen, der White-Label-Dienste anbietet. So kann der neue Internetanbieter von Beginn an qualitativ hochwertige Dienste anbieten und als lokales Unternehmen mit dem Angebot von bereits etablierten, großen Internetanbietern mithalten.

Das Team ist der Schlüssel

Ist einmal die Entscheidung getroffen, Internetanbieter zu werden, heißt es nun, neue Prozesse zu implementieren und dabei das bereits bestehende Team über die Hintergründe zu informieren und bestmöglich zu schulen. Eine wertschätzende und transparente Kommunikation ist für zufriedenes Personal und eine erfolgreiche Umsetzung des neuen Projekts der Schlüssel. Insbesondere in der Telekommunikationsbranche, wo hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt sind, stellt der Fachkräftemangel eine der zentralen Herausforderungen dar. Eine sorgfältige Integration des bestehenden Teams in den Prozess des Internetanbieter-Werdens ist daher nicht nur wünschenswert, sondern auch betriebswirtschaftlich klug. Die Bedeutung der Belegschaft bei dieser Veränderung kann nicht überbetont werden. Sie sind nicht nur die treibende Kraft hinter dem bisherigen Erfolg des Unternehmens, sondern auch die entscheidende Ressource für die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle.

Die Verbindung zwischen der bisherigen und der neuen Welt der Telekommunikation ist zentral, und die Mitarbeiter*innen spielen dabei eine unerlässliche Rolle. Ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Engagement sind der Kitt, der den Übergang zu einem Internetanbieter ermöglicht. Darüber hinaus bietet das neue Geschäftsfeld der Telekommunikation eine einzigartige Gelegenheit zur Implementierung einer Veränderungskultur im Unternehmen. Die Fähigkeit, sich kontinuierlich an neue Entwicklungen anzupassen, wird in der heutigen dynamischen Geschäftswelt immer wichtiger. Durch die Schaffung einer Kultur, die Veränderung als Chance betrachtet und die Mitarbeiter dazu ermutigt, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen, legt das Unternehmen den Grundstein für eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit.

Stark in die Zukunft

Internetanbieter zu werden ist nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, sondern auch eine strategische Investition in die eigene Flexibilität und Innovationskraft. Welche Hürden wird es auf diesem Weg zukünftig geben? Wie werden erfolgreiche Teams von morgen aussehen? Um diese Fragen zu beleuchten, haben wir gemeinsam mit dem BREKO das Netzwerk nextgen ins Leben gerufen. nextgen gestaltet die Zukunft der Telekommunikationsbranche aktiv mit. Wir fördern einen offenen Austausch über neue Arbeitsweisen und bringen innovative Technologien in den Diskurs. Wir schaffen Raum für Ideen, Diskussionen und die Entfaltung von kreativem Potenzial. Unser Ziel ist es, den Blick auf die Zukunft zu lenken und die Weichen für wegweisende Entwicklungen zu stellen. Bestens vernetzt lässt sich die Telekommunikationsbranche gemeinsam gestalten. nextgen verbindet vor allem junge Menschen jedes Geschlechts und bietet somit allen eine Plattform, die in der Telekommunikationsbranche unterrepräsentiert sind. Das macht unsere Branche vielfältig, denn unsere Zukunft geht uns alle an.

Fazit: Gemeinsam für eine vernetzte Zukunft

Die Realisierung eines flächendeckenden Glasfasernetzes in Deutschland ist eine komplexe Aufgabe, die vielfältige Herausforderungen mit sich bringt. Dennoch zeigt sich, dass durch kooperatives Handeln, offene Partnerschaften und eine diversifizierte Finanzierungsperspektive diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden können. Die Bedeutung von Open Access und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstrengung aller Akteure im Glasfaserausbau unterstreichen die Relevanz einer koordinierten und vernetzten Herangehensweise. Nur durch eine solche gemeinsame Anstrengung wird die Vision eines stabilen und flächendeckenden Glasfasernetzes in Deutschland zur Realität, was nicht nur die digitale Teilhabe, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung und Lebensqualität nachhaltig fördern wird. Gemeinsam legen wir einen soliden Grundstein für eine digitale Zukunft, um die wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Region zu unterstützen, Ihren Standort weiter zu stärken und die Lebensqualität Ihrer Bürger*innen zu erhöhen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der Cable!vision Europe (01/2024). Den Artikel finden Sie hier.

Über Daniel Röcker

Daniel verantwortet bei den carrierwerken als Prokurist die Bereiche Vertrieb & Marketing. Der studierte Bankkaufmann hat in seiner über 6-jährigen Branchenerfahrung diverse Projekte in verantwortlicher Position erfolgreich umgesetzt. Durch seine langjährige leitende Tätigkeit bei einem technischen Dienstleister und zuletzt auch als Geschäftsführer eines Internet Service Providers ist er mit den Anforderungen aller Akteure am Markt bestens vertraut.